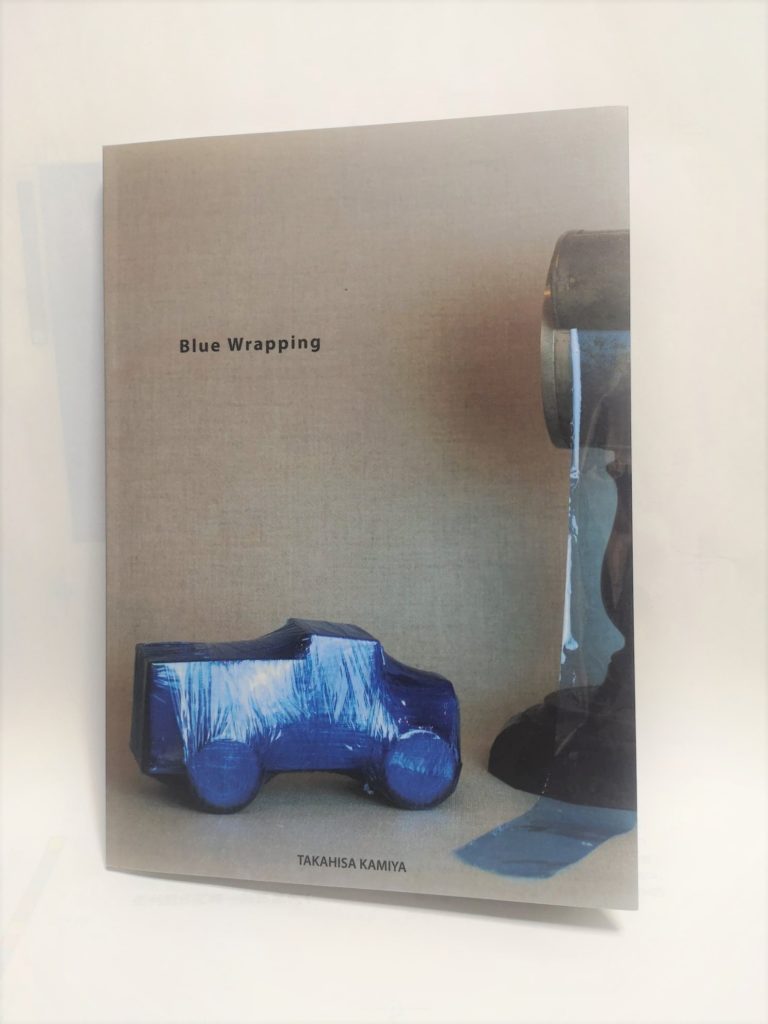

神谷敬久 「Blue Wrapping」

寄稿文を書かせて頂いた展覧会『神谷敬久 Blue wrappingg』が今月末まで開催しています。

代官山の猿楽古代住居跡の横にある螺旋状の建築内にあるギャラリーです。

併設しているカフェでゆっくりと珈琲を飲みながら、青の世界をお楽しみください。

寄稿文

窓から落ちる自然光の下で、キッチュなオブジェが青いテープに包まれて光っている。神谷敬久の現代アート作品〈Blue Wrapping〉シリーズについて考察するためには、まず作家本人の経歴について触れておくのが良いだろう。

1951年に静岡県浜松市で生まれた神谷は、「アメリカ」に憧れる少年時代を過ごした。彼が憧れた「アメリカ」とは、大統領が国益のために国境を封鎖する現代の米国ではなく、映画『West Side Story』(1961)で、アメリカンドリームと差別について黒人の男女が皮肉を織り交ぜながら歌う「This is America」である。日本が高度経済成長の真っただ中だった1960年代、月から地球を語る「アメリカ」は全てにおいて先進的で刺激的なひとつの未来だった。映画『卒業』(1967)の作中で、主人公のベン(ダスティン・ホフマン)が大学を卒業して故郷の田舎に戻ると、ホームパーティーで「これからはプラスチックの時代だ」と言われるシーンがある。その言葉が示す通りに、時代は石油化学コンビナートブームに突入し、日本でも様々な生活用品がプラスチック製品へと移り変わっていく。

27歳で独立した神谷は、デザイナー、プロデューサー、そして事業家として、それまで一般的だった機能重視の「生活用品」が、個々人の趣味やライフスタイルに寄り添う「雑貨ーZakkaー」へと変化していく時代のニーズを切り開いた。そして、欧米のグラフィックを取り入れた様々なグッズを開発し、「アメリカ雑貨」というひとつのジャンルを世に広めていく。その好例は、1980年代に神谷がプロデュースし、そのアイコニックなビジュアルとピースフルなメッセージで未だ多くのファンを魅了する「Mr. Friendly」だろう。時代が新しい生活様式にアップデートする中、新しいモノを創造することに熱中し、自身もコレクターとして様々なモノを集めていた神谷が、「終活」という言葉をこぼしながら古希を迎える個展に向けて制作しているアートワークが、この〈Blue Wrapping〉シリーズである。

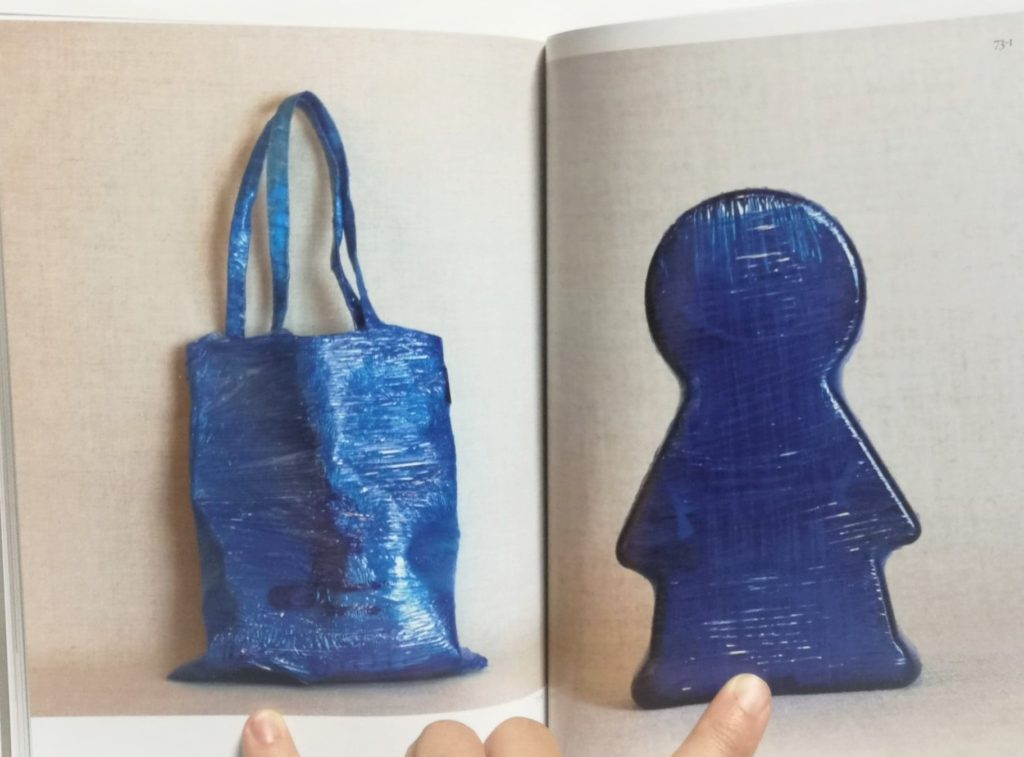

〈Blue Wrapping〉シリーズの支持体は、大きなミッキーの貯金箱やワニの木彫作品、ブリキの車や毛沢東のフィギュアなど、神谷自身が世界中のセレクトショップや蚤の市で収集したオブジェである。それらは、職業デザイナーとして独自のスタイルをもつ神谷が「デザインの資料」として数あるプロダクトの中から選び、今まで捨てられずに残されてきたモノたちである。「デザインは問題解決の手段であり、個々のデザインはそれぞれミッションを背負っている」と語る神谷が、ガラクタと呼びながらそのデザイン人生を共に生きてきたオブジェを青く包むという行為には、王をミイラとしてピラミッドに埋葬し、未来永劫記憶に留めておこうとする民衆を思い起こさせる。Blue Wrappingシリーズの作品群は、それぞれのデザインに課せられたミッションからモノを開放し、人間と同様に寿命を迎えていく事を受け入れて、20世紀を彩った「雑貨〈Zakka〉」を丁寧に埋葬していく姿なのかもしれない。

役目を終えた雑貨に透明なテープを幾重も重ねることで、オブジェは美しいグラデーションと共に青く光りはじめる。その制作プロセスは、神谷の網膜に刻まれた膨大な数のデザインを再編集する「終活」プロセスである。しかし注目すべきは、神谷がこの儀式的な終活プロセスを嬉々として制作しているという事だろう。「青」という色を愛し、自らが起こした事業のコーポレートカラーとしても用いている神谷が「驚くほど自然な流れで創り始めた」と語るように、〈Blue Wrapping〉シリーズの「青」はこの作品群のコンセプトを明快に示している。それはオブジェの形状をハイライトで浮かび上がらせる「青」であり、デザインの寿命を悲愴感なく突き抜けていく「青」である。この青い光に誘われた神谷の美意識は、ミッションから解放されたモノ〈存在〉との新鮮な出会いに喜び、新しい関係性を創造することに、今も熱中しているだけなのだ。

神谷敬久 Blue Wrapping

場所 MONKEY GALLERY

渋谷区猿楽町12-8

日程 2021年2月11日(木)〜2月28日(日)

時間 10:00 ~ 19:00(最終日のみ〜17:00)